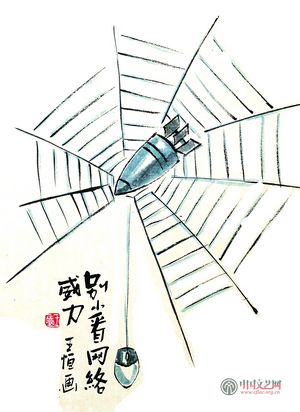

别小看网络威力 王恒

当网络文学成为大众最主要的读物时,主流理论界要么“斥为邪说”,要么装作“不屑辩”,让它“自生自灭”——对这样的态度,传统文学是不陌生的,因为百年前它们就曾身受过。

网络文学频遭诟病的文学性差的问题,本身并不是文学本身的问题,而是网络技术推动下的消费行为影响的结果。这正是理论应该着力之处。

最近微信圈子里翻出了北京大学副教授邵燕君2012年发表的一篇文章:《辛辛苦苦一百年,一夜回到五四前——网络时代“新文学”的尴尬命运》,但旧文也得到众多转发和“点赞”。在浩如烟海的社科论文库中,一发表即成“僵尸文”的现象几为常态,邵燕君这篇文章借助网络“死而复活”的传播个案,在某种程度上揭示出网络文学理论研究的现状:大部分关于网络文学研究的文章至今还要从概念、范围、对象、特征、地位等最基本的问题谈起,可见当下的理论仍然处在建立常识的阶段。甚至我们对网络文学的作者和作品规模都不清楚,直到今年才搞出一套“摸底调查”的成果,来给予其一个“定量”的阶段性总结,而对于“定性”的研判,从网络文学诞生那天起,就一直争议到今天。争论了近20年,研究对象是什么还没搞清楚,可见理论迟滞到了何种程度。或许可以用“网络文学是复杂的”这样一个简单陈述“一言以蔽之”,但在这当中一定也出现了什么问题。

邵燕君的文章系统地论述了网络时代精英审美倡导的“新文学”怎样一步步丧失了文化领导权的过程,从而对新生的网络文学力量给予了重要估价,这勾起了我对“新文学”是如何在与“旧文学”的斗争中获得这种“领导权”的反思,进而理解了当前网络文学特别是理论研究的窘境。

文学不是确定性的、可以定量的科学,但是“新文学”却有公认的、准确的起源节点,“新文学”起源于1916年胡适提出、1917年公开发表的《文学改良刍议》,以“八事”为宗旨发布文学革命的宣言书,随后的1918年鲁迅发表了第一篇真正意义上的现代小说《狂人日记》。这种起源无疑是一个由量变到质变的过程,之前经过了循序渐进的条件准备,胡适他们只不过是集大成者。按理说,一个新生事物的出现,必然遭到旧势力的围追堵截,但是,“新文学”却有些反常。刘炎生在《中国现代文学论证史》中说:“胡适、陈独秀倡导文学革命之初,社会反响并不强烈。反对文学革命的固然大有人在,但公开发表文章反对的人却并不多见。”这些“不多见”的人中有林纾、俞颂华等。为什么会“不多见”呢?奥妙正在前期的“条件准备”之中,胡适在《1917-1927中国新文学大系〈建设理论集〉导言》中详细分析了桐城派古文复兴以来的文体兴衰,指出最终的结局是“古文家力求应用,想用古文来译学术书,译小说,想用古文来说理论证,然而都失败了”。胡适略带悲凉地指陈这种失败的原因:“所以严复林纾梁启超章炳麟章士钊诸人都还不肯抛弃那种完全为绝少数人赏玩的文学工具,都还妄想用那种久已僵死的文字来做一个新时代达意表情说理的工具。他们都有革新国家社会的热心,都想把他们的话说给多数人听。可是他们都不懂得为什么多数人不能读他们的书,听他们的话!”说穿了,就是新时代来临之际,旧文学没有了读者。纵然这样,几千年绵延而来的旧文学也是“百足之虫死而不僵”,所以刘炎生又说:“当时的封建守旧文人大都是反对文学革命的,‘斥为邪说’,但装出‘不屑辩’的样子,抱着一种让它‘自生自灭’的态度。”——原来不是不反对,而是不屑一顾。于是我们得见,旧文学在基础上失去了人民的支持,旧文人对新事物表达了蔑视的轻慢,直至“新文学”势力坐大,以博取大众的喜悦而为旧文学掘好了坟墓。

网络文学起源和发展时又如何呢?从1996年网易开通个人主页始,到1998年台湾作家蔡智恒的《第一次的亲密接触》席卷大陆,再到收费阅读机制出现,网络文学一步步占领了传统文学退出之后的大众阅读市场——“新文学”如何从曾经的大众文学变为像被它打倒的“旧文学”那样的“精英文学”的,不在本文讨论范围之列——直至被数亿人阅读,形成文学史上最为壮阔的阅读景观。与当年的“文学革命”不同,由于技术革命的骤然降临,网络文学诞生前没有经过充足的理论准备,她不具备“新文学”发轫之时的“八事”指导,因此在随后的十几年间未曾被看破真身,始终笼罩在迷雾之中。以至于当网络文学成为大众最主要的读物时,主流理论界要么视其为“垃圾”,大加挞伐,要么对其掩耳盗铃,视而不见,真正能够以公正之心进行理论观照者屈指可数。要么“斥为邪说”,要么装做“不屑辩”,让它“自生自灭”——对这样的态度,传统文学是不陌生的,因为百年前它们就曾身受过。不过,正是在精英力量傲慢地忽视它的存在中,网络文学获得了信息时代文学的“领导权”,成为真正的主流文学——与“新文学”当年靠着赢得大众的支持如出一辙,网络文学通过便捷的阅读方式、海量的文本和对现实多样化的反映而为大众提供精神食粮。这也再一次证明:文艺,只能接受人民的评判与选择。

当今的中国文学,不是百年前的中国文学,并不负有国家革命的责任。但是,在讴歌真善美,弘扬正能量,以及厉行反映与批判的功能上,却是古今相同的。网络文学频遭诟病的文学性差的问题,本身并不是文学本身的问题,而是网络技术推动下的消费行为影响的结果。这正是理论应该着力之处——通过理论研究和政策建构促进网络文学健康发展,为信息时代的文学创作和阅读提供正向的引导力量,这是理论界的责任。我们并不缺乏大众文学或通俗文学的理论基础,可见作为大众文学新的表现形式,如今网络文学面临的困境,不是技术问题,而是态度问题。我曾力邀某学院汉语言文学专业几位有着深厚学养背景的青年教师参与网络文学研究,但他们拒绝的原因如出一辙:网络文学的文学性不强,价值不大,研究论文不能在核心期刊发表。姑且不论这种功利主义的心态,只那种居高临下的精英姿态就足以说明问题。前面谈到,网络文学一开始就没有得到明确的理论指导,并未与主流文学和精英文化达成和解,但是,这丝毫不妨碍它的发展壮大。可见,网络文学是一场挡不住的文学变革。开放性社会多元文化和谐共存,网络文学也并不因为不受主流重视而夭折。但是,网络文学无疑需要得到理性的关照,当精英群体对网络文学的观念和态度发生改变,放下傲慢与偏见的架子,真正从学理上对网络文学创作、传播和接受过程进行深入研究并指导实践之际,就是网络文学健康发展之时。

尽管网络文学创作和研究现场到处充满自说自话的纷争,但是关于网络文学的基本问题还是在困境中日渐明晰。此前中国作协组织召开的全国网络文学理论研讨会上,在专家学者和业界人士交锋之后,中国作协副主席、评论家李敬泽以总结发言的形式,发表了对网络文学基本问题的看法,主要是:明确了网络文学的指称范围,“大概主要就是指在网上生成和阅读的那些长篇小说”;理清了网络文学的基本性质和形态,“这就是通俗文学,其基本形态就是类型小说”,由此而指明了评价体系和标准的建构方向。对这些基础问题达成一致意见,应该能使本来就为数不多的理论研究之间不至于再现“鸡同鸭讲”的尴尬,有助于网络文学理论研究的深入,但目前显然我们对此宣传的还不够。

李敬泽指出,“我们要放下两种傲慢与偏见,传统文学依靠思想和艺术品质对网络文学抱有傲慢与偏见,网络文学背靠市场而对传统文学抱有傲慢与偏见。实际上,它们应该是并行不悖的,他们都能从对方得到重要的支持和营养,构成一个完整、健全的文学生态。”但是,相对于百年新文学的传统,网络文学如今还是弱者,是“底层”,网络文学固然要放下“以钱犯禁”的嚣张,但更重要的,是传统文学要摒弃对网络文学的傲慢与偏见,而施之以理智和情感,那种“完整、健全的文学生态”才得以形成。

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。