朱鹮是国家一级保护动物,目前各地朱鹮繁殖期基本结束。多个朱鹮保护基地传来好消息:不论是人工饲养,还是野外种群,都成功孵化出不少朱鹮宝宝,种群数量创新高。

在河南罗山县董寨国家级自然保护区,工作人员监测到今年野外朱鹮种群成功配对67对。

罗山县董寨国家级自然保护区朱鹮繁育站高级工程师 黄治学:最后出飞93只朱鹮幼鸟,成活率已经达到60%以上。

目前,董寨国家级自然保护区野外朱鹮种群数量已增至700多只。

位于浙江德清的浙江省朱鹮抢救保护基地是我国南方朱鹮种群建设种源地。今年,这里人工饲养朱鹮共繁育出102只幼鸟,其中自然孵化68只、人工孵化34只。不仅人工饲养朱鹮有惊喜,在德清下渚湖街道沿河村村民丁香根家附近,一对朱鹮夫妇每年也会来孵化幼鸟。

浙江德清县下渚湖街道沿河村村民 丁香根:朱鹮在这产蛋有七八年了,去年筑巢在这里。每一次生三四只小鸟,今年生了三只。

截至目前,浙江德清朱鹮已增长至960只,其中野外种群数量多达500多只,人工饲养朱鹮440只。

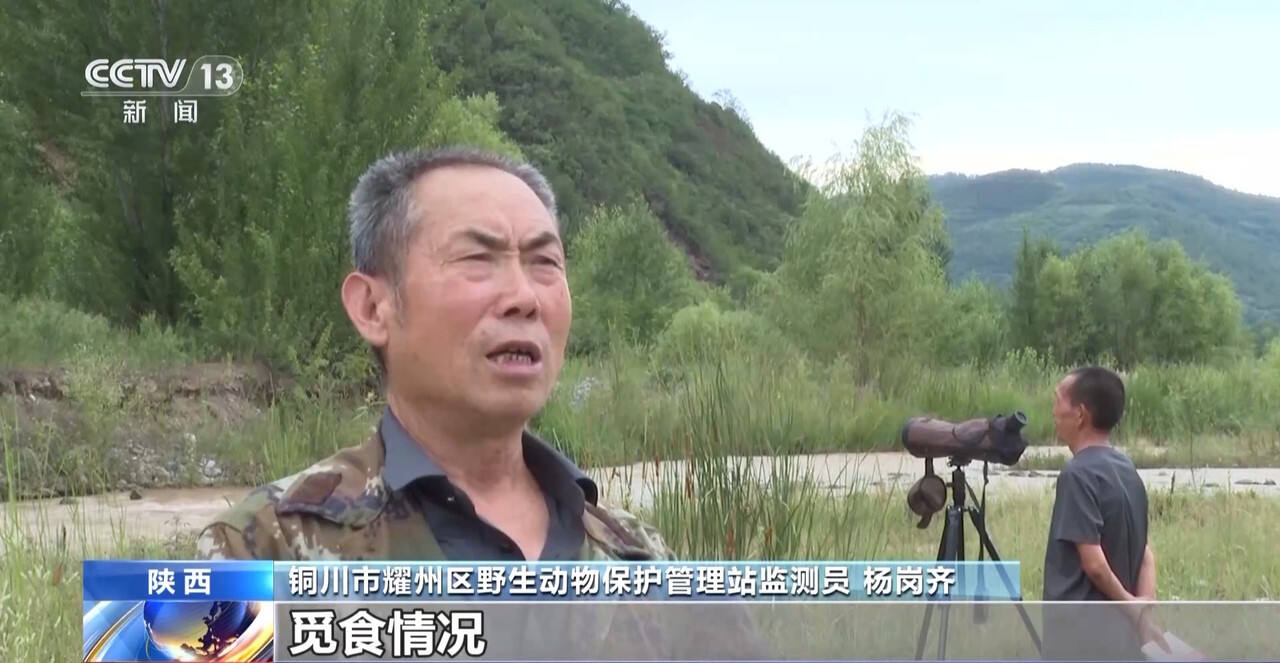

陕西铜川是秦岭以北第一个朱鹮野化放飞区,目前铜川野外种群数量已达280多只。现在是朱鹮监测员杨岗齐和他同事最忙的日子,为更好监测今年朱鹮幼鸟成长,需要他们每天不定期反复巡查监测。

铜川市耀州区野生动物保护管理站监测员 杨岗齐:今年总共繁殖43只幼鸟,现在已全部离巢,目前监测员主要的任务是沿河道观察今年幼鸟的健康状况、觅食情况和晚上的夜宿地。

位于陕西洋县的陕西汉中朱鹮国家级自然保护区人工繁育中心,今年这里人工饲养的朱鹮成功孵化出50多只幼鸟。

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区人工繁育中心主任 高洁:其中35只靠朱鹮自产自孵自带自养,这35只幼鸟已经顺利出飞。另外18只朱鹮来自人工孵化。

多地重现朱鹮 种群数量突破1万只

朱鹮历史上曾广泛分布于东亚大部分地区,由于栖息地破坏等原因导致种群数量急剧下降。1981年,我国在陕西洋县发现7只野生朱鹮后,采取一系列有效措施,让朱鹮在历史分布地重现。

推进朱鹮野化放归是实现重现历史分布地的主要举措。2004年,我国首次在陕西洋县华阳镇开展人工饲养朱鹮野外放飞。2007年,首次在陕西宁陕开展异地朱鹮野外放飞。

陕西汉中朱鹮保护区管理局正高级工程师 王超:把它的分布区再向南推进,2007年野化放飞之后,2008年繁殖成功。

目前,洋县华阳镇野外朱鹮种群有40多只,已形成稳定野生朱鹮种群,并与宁陕县野化放飞种群融合在一起。

为了让朱鹮分布地由长江流域向黄河流域不断扩大,2013年,我国首次在秦岭以北的陕西铜川实施了朱鹮野外放飞。并于2020年启动秦岭北麓朱鹮野化放飞10年行动,目前已先后在西安、渭南等地放飞朱鹮110只。

陕西汉中朱鹮保护区管理局正高级工程师 王超:因为受秦岭天然阻隔,野生种群的扩散相对比较难一些。通过野化放飞也加速了秦岭以北区域的野外种群分布。通过现在监测,秦岭以北现在建立了一个野化放归种群,而且在逐步向关中地区扩散。

为提高野外放飞朱鹮成功率,有关部门在洋县建设了34000平方米的朱鹮野化训练笼舍,完全模拟自然生境,让朱鹮在此栖息、觅食、繁衍后代。

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区人工繁育中心主任 高洁:有110多只朱鹮生活在野化训练笼舍,在这样一个半野化的状态下自孵、自产、自养,小朱鹮长大跟着它的爸爸妈妈一起在湿地里觅食飞翔。

近年来,国家林草局和相关省份还陆续建设了4个朱鹮人工繁育种源基地,为各地野化放归提供优质种源。

经过40多年的保护,如今,我国野生朱鹮种群已从最初发现地陕西洋县扩散到汉中全境,向东陕西安康、商洛、湖北十堰,向南四川广元、巴中,向西甘肃陇南地区,向北陕西宝鸡都有野生朱鹮分布。

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局局长 牛克胜:目前,全球朱鹮的种群数量已经突破了1万只,在国内朱鹮种群已经分布到十几个省份,有进行野化放归的,还有进行人工繁育的,同时动物园系统也有很多地方有朱鹮种群。

加快朱鹮重现 多地野外种群恢复壮大

加大野化放归的同时,各朱鹮历史分布地也加快种群建设,促进野外种群不断恢复壮大。

浙江德清是历史上的朱鹮分布地。2008年,当地从陕西引进5对10只朱鹮,重建南方朱鹮种群,并实施野化放飞。目前,德清野生朱鹮种群已增至500多只。

浙江省朱鹮抢救保护基地高级工程师 邱国强:后续在目前的野外放飞地进行二次放飞,补充种源;在新的省份和放飞地进行放飞,扩大野外放飞范围。

董寨国家级自然保护区是我国重要的朱鹮种质基因库和种源储备基地,最初引进17只朱鹮,重建大别山朱鹮种群。目前,这里已人工繁育朱鹮幼鸟344只,向四川、湖南、湖北以及多个动物园输出朱鹮种源89只。

华南朱鹮种群建设也在稳步推进。目前,广东番禺人工朱鹮种群数量近400只。

甘肃是我国朱鹮历史分布地的最西缘。2023年甘肃从陕西洋县引进20只朱鹮,在小陇山林业保护中心龙门林场开展朱鹮野化训练,2年共自然繁育朱鹮幼鸟18只。

陕西汉中朱鹮保护区管理局正高级工程师 王超:目前甘肃已经启动了朱鹮的野化放归工作,它将重现朱鹮历史最西缘的分布,建立一个野外种群。

加强栖息地保护 人与朱鹮和谐共生

为恢复壮大朱鹮种群,各地也不断加大栖息地的保护和修复。

华英是陕西洋县草坝村村民,他的家乡是朱鹮重要栖息地,上百只朱鹮在此栖息繁衍。为保护朱鹮,当地出台禁止狩猎、禁止使用农药化肥等政策,可起初华英和乡亲们并不理解,也不支持,因为不使用农药化肥会让水稻减产不少。

陕西洋县草坝村朱鹭旅游服务农民专业合作社负责人 华英:水稻的颜色、颗粒都比不上使用农药化肥的水稻,卖不出去老百姓怎么办?

为了让朱鹮保护和农民增收双赢,在洋县农业农村部门支持下,草坝村进行有机农产品认证,并加大宣传推广,他们的有机大米逐渐有了名气。

陕西洋县草坝村朱鹭旅游服务农民专业合作社负责人 华英:种的有机大米,最低要卖到8块、8块5一斤,那样老百姓也高兴、也见效益了。

记者在草坝村采访时看到,农田里布设了物理除虫害等设施,绿色生产方式不仅让水稻卖上好价钱,有机黄金梨、有机菜籽等农产品也让全村增收不少。

陕西洋县草坝村党支部书记 刘煜华:产品有有机黑米、红米、菜籽油、香油、黑米、茶香米6大类,所有的农产品加起来一年收入有1000多万元。

如今,洋县打造了“朱鹮之原·有机洋县”等区域公用品牌,认证有机产品15大类115种,面积达18.23万亩,有机企业43家,产业总产值55亿元。

生态好转,朱鹮和其他鸟类也多了起来。每年到草坝村的摄影爱好者多达五六千人。为服务这些摄影爱好者,华英和其他几位村民成立了合作社。华英靠旅游每年能有几十万的收入,他还投资100多万盖起了两层楼做起了摄影民宿。

华英告诉记者,这些年乡亲们亲身感受到保护朱鹮带来的好处,大伙儿的思想也发生了改变。

陕西洋县草坝村朱鹭旅游服务农民专业合作社负责人 华英:原来大家总盯着一亩三分地,就怕朱鹮踩了庄稼,怕鸟把梨吃了。现在都不考虑了,因为旅游收入大于农业收入。保护好青山绿水,让客人来拍摄观鸟,相应得到了一定的报酬,绿水青山是通过这种形式就能变成金山银山。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。