俗话说“秋分一到,谷场见稻”,天高云淡,金风飒飒的秋分时节,正是稻谷飘香、蟹肥菊黄的成熟之季。无论是平原沃野,还是山地丘陵,从北到南、从西到东,祖国大地满是收获的景象。中国天气推出2025丰收的田野主题,一起看看秋天的步伐,秋收的进程。

天高散云轻 万里裁秋色

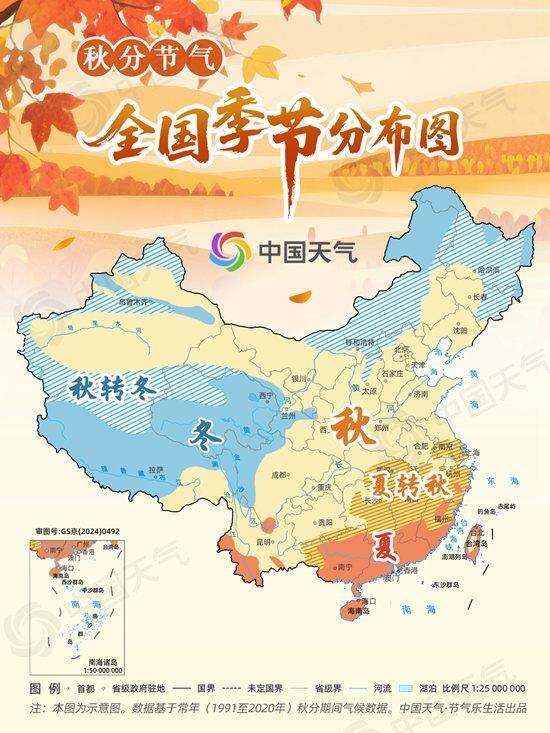

秋分时节,北方冷空气开始活跃,南方暑热逐渐消退。随着气温持续走低,祖国众多地区加入入秋竞赛当中。

按照气候学标准,常年秋分时节,我国秋季的前沿已经跨过淮河,我国北方大部和西南的一些地方已经入秋,天高云淡、秋高气爽。江南大部入秋稍晚一点。秋分期间这一带的气温往往在波动中逐步下滑,从而带来夏到秋的转换。大城市中武汉、长沙、南昌、南京、杭州、上海等地常年入秋的平均日期都集中在秋分。

由于我国地域广阔,秋分时广东、广西以及海南岛、台湾岛等地还是夏季版图,它们的秋天往往要到11月以后才会到来。

秋收争分秒 丰收万家忙

秋分给祖国大地带来风清气爽,也带来了另一场规模庞大而紧张的比赛——秋收。这不仅是因为秋分这一天是中国农民丰收节,更是因为在秋分前后人们需要和天地争农时,让颗粒归仓。

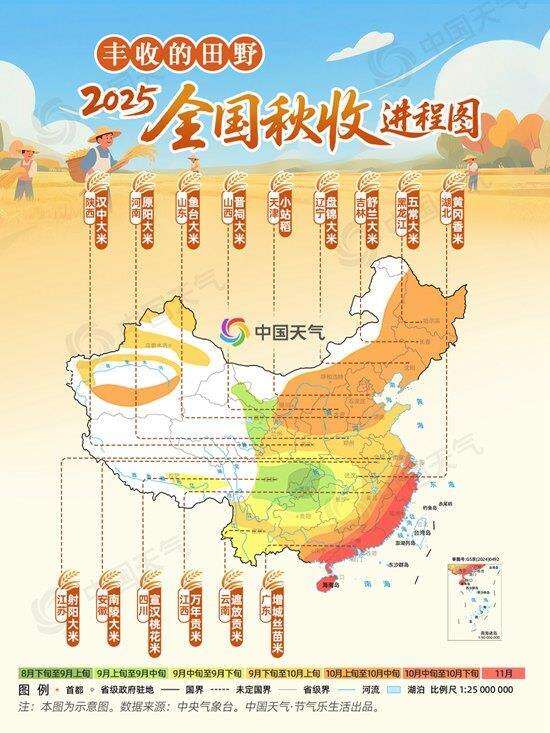

秋分前后,水稻、玉米、大豆、棉花、花生、红薯、高粱等主要秋收作物,陆续进入成熟收获阶段。这些作物种植范围广、品种丰富,尤其是以水稻、玉米、大豆等为代表的秋粮产量占全年粮食产量的四分之三,更是农业生产中的重要组成。

一般长江中下游、西南地区和东北地区的一季稻以及江南和华南地区的晚稻,是秋收水稻的重头戏。其中西南地区一季稻在9月成熟,东北地区一季稻在9月中下旬收获,长江中下游一季稻在9月中旬至10月上旬丰收,而最晚的区域是江南和华南地区,晚稻一般在10月下旬至11月中旬开始收割。

△北京三山五园京西稻收获在望

春播玉米一般在8月到9月下旬成熟,其中南方春播玉米成熟较早,东北、内蒙古、西北和华北春玉米一般在9月中下旬成熟。

秋收作物中大豆的收获时间是比较严格的。收获过早,籽粒尚未充分成熟,蛋白质和油分含量均低;收获太晚,会造成大量炸荚掉粒。因此一般是在9月上旬至10月上旬收获。

△重庆丰收的田野

目前我国秋收向北向东陆续推进。截至9月19日,四川秋粮收获过7成,其中一季稻收获过8成;贵州秋粮收获过4成;湖北一季稻收获过3成,玉米收获过8成,大豆收获过7成;湖南一季稻收获过7成;新疆秋粮收获300余万亩。

稻花香里说丰年 秋粮大户谷满仓

我国的秋粮主要来自哪?

在广袤的平原、在大江大河的沿岸,一些秋粮大户们支撑起了秋收版图的基本盘。

东北黑土地 富饶的北大仓

△黑龙江稻田画

在粮食生产上,东北绝对是绕不开的“重量级选手”。这片横跨黑、吉、辽三省及内蒙古东部的广袤土地,河流纵横、平原广布。这里有世界闻名的黑土地,土壤肥沃、有机质丰富,就像给庄稼铺了一层“营养厚垫”,种出的粮食颗粒饱满、品质优良。从前的歌曲《松花江上》就唱着这里“满山遍野的大豆高粱”。如今这里也是水稻、玉米、大豆的重要产地。根据农业农村部网站2022年的数据显示,黑龙江、吉林、内蒙古占据了秋粮产量的前三名,可以说是秋粮生产的绝对主力,尤其是黑龙江,秋粮产量达到7763.1万吨,占到当年全国秋粮的15%,可谓一骑绝尘。

华北黄淮平原 撑起一片中原粮仓

△河北金秋农事忙

华北、黄淮一带是人口密集的区域之一,也是秋粮生产的重要产区。河南、山东、河北在全国秋粮生产中名列前茅。而有这样的能力和底气与这一带地区优越的自然环境不无关系。作为中国三大平原之一,华北平原沃野千里、光热资源充足,适宜玉米、大豆等农作物的规模化种植。特别是如今华北平原,摆脱了过去“靠天吃饭”的局限,防渗灌溉渠道纵横田野,大规模机械化种植和收割,让这片土地的粮食生产持续稳定。

安徽江苏 江淮河畔的希望田野

△安徽金榜乡村稻谷飘香

江苏和安徽是秋粮大户中的南方代表。安徽有长江、淮河、新安江川流而过,为它的粮食生产提供了充足的水源保障。而当地四季分明,夏季光照足、雨热同期的气候条件也满足作物的生长需求,使之拥有“江淮粮仓”的美誉。江苏则地形以平原为主,河网密布、良田千顷,在充足水源与温和气候加持下,自古就有“苏湖熟 天下足”的说法。

西南宝地 四川“天府粮仓”

△四川广安稻谷熟

四川是西南地区的产粮大户,也有“天府粮仓”的称号。四川横跨我国第一、第二级阶梯,地势自西向东急剧下降,因此这里既有群山环抱、又有江河滋养,物产丰富。四川的核心区域成都平原,地势平坦开阔,土地肥沃,加上都江堰水利工程千年不息的灌溉,让这片土地“水旱从人,不知饥馑”,是西南地区秋粮安全的坚实保障。

除了刚才说的地方,广阔的江汉平原和洞庭湖平原、历史悠远的关中平原、支撑起粤港澳大湾区的珠三角平原、“塞外江南”河套平原,以及云贵高原上散落如珍珠的梯田、坝子……它们共同绘就了我们丰收的田野。这个秋天,人们用忙碌与喜悦丈量着每一寸土地。在这个秋分,我们也用心感受秋天的美丽和富饶。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。