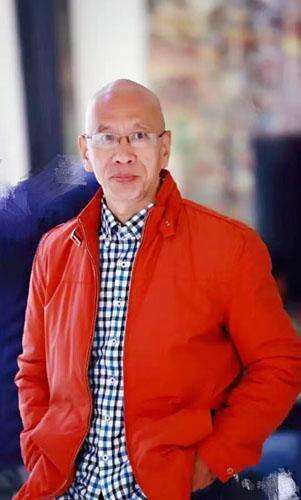

8月11日,得知作品以最高票荣获茅盾文学奖时,杨志军正在高原之上的西宁。当天,他接了几十个祝贺或采访的电话,原本安静的生活一下子有点“吵闹”。

和很多作者一样,杨志军把茅盾文学奖视为仰望的“标杆”,现在却实实在在地捧在了手中。这一刻,他觉得自己“变得格外冷静”,在许多前辈和同辈成绩斐然的创作面前,任何一个作者都没有骄傲的资格。

他平时是一个静默、独立、内敛的人,但只要进入牧区、回到草原,就又会变成另外一个人,亢奋、直率、外露,有说不完的话,走不完的路,做不完的事。

杨志军是一位始终保有创作激情的高产作家。他依托自己40多年的藏地生活经验以及不曾间断的采风积累,创作了《藏獒》《西藏的战争》《三江源的扎西德勒》《巴颜喀拉山的孩子》等作品,频频获奖,成为中国文坛特色鲜明的“荒原作家”。从青藏高原迁居黄海之滨后,他又以青岛这座城市为背景创作了《潮退无声》《海底隧道》《最后的农民工》等作品,为自己的文学创作找到了“第二故乡”。

通过手中这支“理想主义”的笔,他将目光投向时代深处,向默默无闻支援祖国边疆建设的父辈致敬,让雪山和大地见证并记录他们的荣光;他走近城市建设的主力军农民工群体,讲述他们离开故土后的沉浮悲欢和淳朴坚守;他精心创作多部儿童文学作品,和天真无邪的孩子们一起追问“人”可以干净纯真到什么程度……

“一个作家的理想主义一旦泯灭,他的写作生命就等于垮了一半。一个人如果失去了理想,就会很乏味。”杨志军说。

记者:童年和青年时期在青藏高原的生活体验,是不是影响了创作?

杨志军:是的,我在青藏高原长大,自然带有高原人的气质。成长的环境和人生经历决定了我的写作走向,这种走向大致分为有关高原的创作和有关海洋的创作。我的作品有理想主义的,也有现实主义的,或者说在一部作品中,既有理想主义的张扬,又有现实主义的体现。但不管我有什么样的文学趣味,都依赖于青藏高原和海洋文明的塑造。

记者:8月11日,《雪山大地》被公布以最高票获得茅盾文学奖,当时您在做什么?获这个奖是否梦寐以求?

杨志军:《雪山大地》获奖的消息传来时,我已从青岛来到了青海。我的计划有一大堆,主要是一如往年地走一走,看看相识的山川地貌,访访人文风情,最关注的当然还是其中的变化。这些年变化天天都在发生,如果我还想继续描写青藏高原——我的故乡厚土,就得随时发现这些变化,并尽量搞清楚它们的来龙去脉。

但是现在,一切停下了,我必须站在西宁的阳光下,看清楚我自己近40年的文学历程到底有哪些是值得留恋的,有哪些是应该抛弃的,有哪些是还需要继续坚守的。

茅盾文学奖的到来,让我激动,让我感慨,又让我突然变得格外冷静。因为它是对我的一次总结、一次重新上路的激励、一次从麓底走向坡段的提升;它在我面前树起了一个新的标杆,这个高度被我一直仰望,现在却实实在在地出现了。

我喜欢一边审视自己一边走路,审视会让自己变得清醒,变得谦虚——说真的,在文学面前,在许多前辈和同辈作家、诗人成绩斐然的创作面前,任何一个作者都没有骄傲的资格,更何况是常常不满意自己的我呢。我一贯的做法是,在否定自己、纠正自己的过程中丰富自己、强调自己,所以每每都有从“零”开始的感觉。

我又要从“零”开始了,但这次大不一样,因为我有了茅盾文学奖的鞭策,有了一个获得新的尺度和标杆的机会,有了一种在新的起点上认知生活、发现生活、表现生活的可能。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,依然是我的励志格言。

文学是神奇的,你写的是自己独有的生活、独特的感受、独立的认知和表达,却有那么多人认同你,鼓励你,推动你,扶持你,愿意伴你一同前行。所以萦绕内心的情愫里,又多了一种感恩和敬意——感恩生活,感恩养育,感恩土地,感恩时代,感恩读者,同时还要感恩编者,感恩出版,感恩评委,感恩所有给我的文学伸出援手、给予厚爱的人们。如果没有他们,我将一无所成。

感恩和致敬往往是我写作的动力,有多少感恩就应该有多少作品——这是我对自己的希望。

记者:早在《藏獒》三部曲中,您就写到了父亲。此次获奖的《雪山大地》,也是关于父辈的故事,“父辈”是什么样的人?

杨志军:“父辈”的故事开始于1949年。譬如我的父亲,他是一个从洛阳来到西北大学读书的青年知识分子。在结束了冒着生命危险的“护校”任务之后,他便和一帮志同道合的人一路西进,来到了西宁,在一家破破烂烂的马车店里开始创办《青海日报》。

我的母亲,当时正在贫困中求学,听说有一家叫作“卫校”的学校又管饭又发衣服,便立刻从这边退学到那边报名。就这样,她成了由第一野战军第一军卫生部管辖的卫校的一名学生,之后又考入医学院,成了青藏高原第一批国家培养的医生。

我的岳母那时在开封读书,面临一个选择:要么赶赴昆明,跟已经离开家乡汝阳的亲人团聚,然后同去台湾;要么西进,到传说中无比荒凉、实际上比传说更荒凉的青海,跟已经先期到达的未婚夫见面。她没有多少犹豫,就选择了后者。

后来,几乎年年都有西进的人,有的是个人志愿,有的是组织分配,有的是集体搬迁。来到高原后,几乎所有工作都是从“零”开始,就算你想扎根,也得自己找地方挖坑浇水。

青藏高原地广人稀,到处都是处女地,只要你为她做过一件事,她就会认为你是她的人,而你的回应便是:只要她为你提供过一夜的光亮、一冬的温暖、一餐的饱饭,你就会认为她给你的是家,是整个故乡。所以,父辈的“故乡”概念历来比较模糊,老家远远没有脚下的土地来得亲切,不知不觉就有了一种情怀:愿意为高原付出一切,即便以生命为代价也在所不惜。

地广人稀加上高寒缺氧,促使这里的人对温情充满渴望。他们热爱交际,喜欢抱团,人跟人的关系异乎寻常亲近,好像只有这样才能抵御生存的严酷,消解自然的荒凉和环境的落后带给人的种种窘迫。“人人相亲,物物和睦,处处温柔,爱爱相守,家国必忧,做人为首”的信念就像注入高海拔的氧气,终此一生都在父辈中间氤氲缭绕。

我的父亲就是带着这样的信念走向了草原牧区,目的地便是不断迁徙的帐房。他在那里学藏话,吃糌粑,记笔记,跟着牛羊翻越缓缓起伏的草山,发现牧人的生活单纯而寂寞,孤独成了所有物体的属性,包括牧草与微风、太阳与月亮。采访或者蹲点结束之后,无以为报的他总是会留下自己在城里的地址。这样的生活持续了好多年,他住过的帐房在他的脑海里变成了星斗的分布,虽然稀疏,却灿烂无比,可以说黄河源有多长,他到过的草原就有多广。

记者:《雪山大地》中有大量牧场风光和民俗风情描写,应当都来自您的藏地生活经验。除了这些,您还为这次写作进行了哪些准备?

杨志军:生活是从小积累的,感情也是用时间积淀的,没有刻意准备。

往昔历历在目,我迄今还能梦到小时候的情形:不止一个牧人,也不止一个牧人的妻子或孩子,拿着仔细保存好的地址,来到我家,目的只有一个:看病。他们不睡床,就裹着皮袍躺在家里的地上,一觉到天亮。他们带来了风干肉、糌粑、奶皮和蕨麻,说着“扎西德勒”,放在了1960年的冰锅冷灶上。他们抱起我们弟兄俩,放进宽大的袍襟,抹一点酥油在我们的额头上,这是祝福吉祥的意思,而我们毫不犹豫地抓下来,送进了嘴里,每回都这样。

此后20多年,年年都有牧人骑着马跋山涉水来到我家看病。母亲只是个妇产科医生,治不了他们的包虫病、风湿病和因生活艰辛、高寒缺氧、食物单调引起的各种疾病,但她会带他们去西宁最大的省人民医院,寻找相关的同事,请求他们给予治疗,每次都会恳切地说:“从那么远的牧区来,不容易,你给好好看看。”那些人的病有的治好了,有的没治好,留给我们许多庆幸和遗憾,久久地成为心中的亮迹和划痕,有的抹掉了,有的盖住了,朝前涌动的生活总会让过往变得越来越浅淡,让故人变得越来越遥远。

渐渐地,他们不来了。我曾经想:难道是我们招待不周伤害了他们?或者是父亲的去世让他们觉得不便再来打搅?可我的母亲依然健在,并保留着一个医生的牵挂,常常会念叨:放到现在就好了,许多过去治不好的病能治了。

直到后来,我跟父亲一样,动不动下乡去草原时,才明白我们的猜测是不靠谱的。当医院和卫生所已经普及每个县每个乡时,当大部分牧人的孩子因为接受过教育有了工作而负担起亲朋好友的健康时,当便利的交通包括迅速延伸而来的高速公路取缔了草原的辽阔和遥远时,当商品经济的发达已经让许多牧人在城市有了安家落户的可能时,父亲的房东以及他们的亲友还有什么必要千里迢迢、风餐露宿地来到省会,居住在我家,并拜托母亲寻求医疗呢?偶尔一个机会,母亲在超市的货架前,看到一个曾经来过我家的牧人也在往购物车里挑选东西,这才意识到:能够穿越时空的,并不仅仅是幻想。

我那不断下乡的父亲死于肺心病,也就是典型的高原反应症。许许多多死在青藏高原的人,也都是因为环境对生命的制约。但在我的感觉里,他们从来没有死过,因为他们是一些在人心里播撒种子的人,是雪山大地上几乎所有事业的拓荒者。

他们和当地人一起,建造了草原牧区的第一所学校、第一座医院、第一家商店、第一家公司、第一处定居点、第一座城镇,他们培养起一代又一代的民族人才,把迟来高原的包括商品意识在内的现代观念移植到人们的脑海中,把好日子的模样和未来的景象用心灵捧着,希望愿意前行的人追寻到底。一个地区从落后到进步的足迹是那样深刻,里面贮满了父辈的血汗和被时间演绎成荒丘的生命,并在多年以后开出了比第一次绽放时还要艳丽的花朵。

记者:“雪白”是您的作品中常见的一个意象,此前您透露说《最后的农民工》最初的名字是《雪白》,《雪山大地》最后第17章的标题也是“雪白”。这两个字有着怎样的特殊寓意?

杨志军:“雪白”是青藏高原的雪山大地给我的意象,它在我这里成了一种精神标准,它象征洁净、纯粹、美好,象征草原山脉、都市海洋的风貌和被这种风貌所塑造的人,比如《最后的农民工》里的常发财,《雪山大地》里的“父亲”“母亲”“角巴”“梅朵”等。

记者:您在第一个中篇小说《大湖断裂》中写道,“全部生活就是一种怎样做人的选择”。几十年过去了,关于“人”的探索,几乎涵盖了您的全部作品。一个人应该怎样度过自己的一生?

杨志军:对我来说,没有新发现的旧生活和没有历史感的新生活都不值得去表现,所以每一次写作都是一种既熟悉又陌生的行走,是我感恩大地、探索人生的新起点。

青藏高原给了我写作的可能,而写作又让我看到了“人”的黑暗与曙光。我一向认为:我们不仅要有人的理想,更应该做一个理想的人。

我在《环湖崩溃》中描写人与自然的冲突;在《海昨天退去》中展示人的生命在时间面前的悲剧;在《大悲原》中梳理人的尊严和生存价值;在《藏獒》中大写道德——“人”的支柱;在《伏藏》中寻找人与爱的融合与分裂;在《西藏的战争》中发掘信仰之于“人”的意义;在《潮退无声》中寻求人被自己隐藏在复杂性后面的本真;在《无岸的海》中思考爱恨情仇对“人”的作用;在《最后的农民工》中眺望“人”的地平线;在《你是我的狂想曲》中探讨音乐熔炼“人”的过程;在《海底隧道》《巴颜喀拉山的孩子》《三江源的扎西德勒》等儿童小说中追问“人”可以干净纯真到什么程度,如何做一个对别人有用的人?在《雪山大地》中追求“人”的质量,和主人公一起经历在人性的冲突中如何保有大地赋予的优良品格的过程。

我觉得除了爱,一个人不可能再有更靠近“人”的标准的抒发。可以说《雪山大地》是一部关于爱的诠释:爱自然,也爱社会;爱旷野,也爱城市;爱自己,也爱他人;爱升迁,也爱降职;爱富有,也爱清贫;爱健康,也爱疾病;爱活着,也爱死亡;爱人类,也爱所有的生命。

记者:有作家评价您是一个“面向文学,背向文坛”的作者。这次得奖后,有评论家说您是“低调实力作家”。这些评价和您这么多年对自己为人处世的选择是否一致?

杨志军:我喜欢并认同他们对我的概括。很多时候,我的努力就是做一个他们所形容的人。这与我的秉性有关,与我的生活态度有关,与我对文学的热爱有关。文学说到底是寂寞者的事业,它是一种殚精竭虑的精神探索,而精神探索不需要热热闹闹。

记者:《雪山大地》里“父亲”说过一句话,“工作就是我的朝拜”。那您个人的“朝拜”是什么?

杨志军:我的“朝拜”也是工作。在我的作品里,有我对青藏高原的朝拜,有我对海洋都市的朝拜,有我对万物生灵的朝拜,有我对理想精神的朝拜,有我对文学艺术的朝拜。写作的过程就是朝拜的过程,虔诚和敬畏、自信和谦虚是必须要有的姿态。

杨志军:两地的文化有异有同,青藏高原是游牧文化加农耕文化,山东青岛是海洋文化加农耕文化。草原和海洋都是辽阔而博大的,一个是父系的,一个是母系的。它们同样对我进行着塑造,也对我的文学进行着塑造。所以在我的作品里,这三种文化都有充分的体现。

和别的山东作家略有不同,我的文化背景里有浓厚的游牧文化基因。游牧文化把自我的感觉提升到最高境界加以尊重,这既是浪漫的,又是危险的——自我体验的好坏是其行事原则,散漫得就像原野,率真、执拗、狂野,还有些漫不经心,人格直露,容易满足现状。但现代文明的发展给游牧文化留下的空间已经不多,坚守固有的游牧人格,就显得有点不识时务了。

小说体现的文化人格是多方面的。一个作家的文化心理越复杂越冲突,就越有可能持久发酵出健全的文化品格,因为杂交是优势的前提。但并不是说文化越庞杂越深厚就越好,一个作家要有文化弘扬的能力,更要有文化批判的能力,在获得文化引领的同时,还应该卸去文化的重累。大部分情况下,卸载比担负更重要。

文化没有绝对好,也没有绝对坏,往往优势即劣势,劣势即优势。文化可以互补,但不能互替。从文化的角度概括某一类人,往往指的是文化人格和他所拥有的文化心理结构。文化没有可比性,因为它是大自然的产物。当我们用“农耕”“游牧”“海洋”等符号来区别文化类型时,就已然表明自然地理之于文化是母亲和儿子的关系。土壤决定基因,基因本质上是自恋的、排他的,它决定了人格的基本走向。

一方水土养一方人,说的就是文化的乳养。一个作家的作品格调,说到底是由乳养他的文化和自然地理来决定的。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。