先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。

可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。

捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。黄会林:中国文化一定要定位,有自己的目标,有自己的范畴,有自己的力量。中国文化要立起来、走出去,把真正的、真善美的中国文化传到世界。

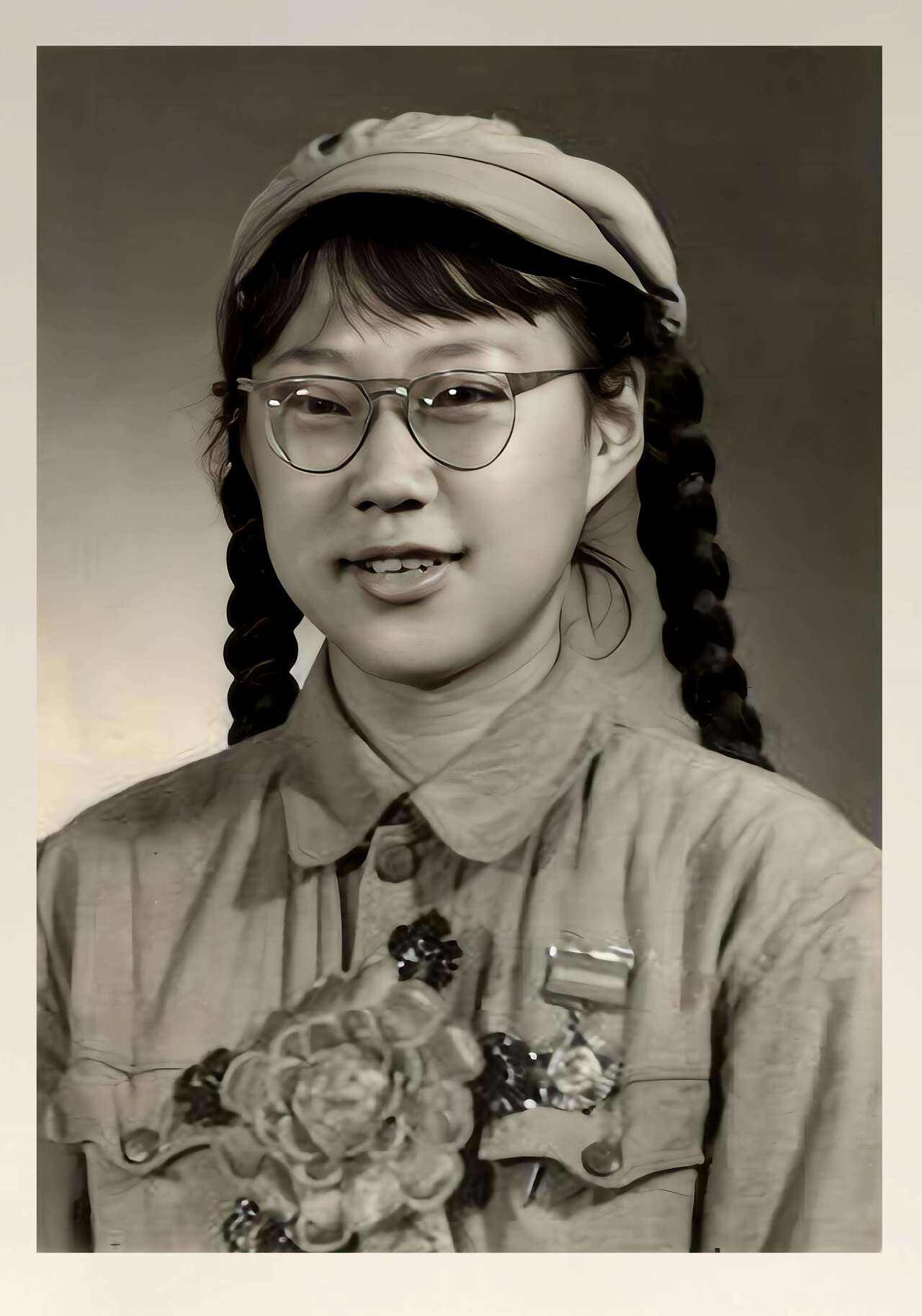

黄会林,1934年2月出生于天津,今年91岁。北京师范大学资深教授,艺术与传媒学院首任院长,中国文化国际传播研究院院长。她是抗美援朝战场上冒着枪林弹雨坚守高炮阵地的女兵,她是中国高校第一位电影学博士生导师,她是新时期首个高校学生戏剧团北国剧社的发起者,她还是北京大学生电影节的奠基人,她更是鲐背之年仍耕耘在讲坛上的“大先生”。黄会林数十年如一日,持续推进影视教育改革创新,被称为引领中国戏剧影视高等教育发展创新的标杆性人物。

扛起自己和牺牲战友的那份责任

黄会林一生最引以为傲的两个称谓,一个是桃李天下的“老师”,另一个则是战地黄花的“老兵”。每每谈起年少时那次关键的人生选择,黄会林总是用“幸运”来形容,尽管那时她才上初中,十几岁的懵懂在战火纷飞中,化作了比年龄更厚重的担当。

1950年6月,朝鲜战争爆发,黄会林刚刚随父母从上海来到北京,童年的颠沛流离让“自强自立”成为她毕生所愿。

黄会林:因为我出身的背景和环境,战乱离难、风雨飘摇的旧中国。我三岁的时候就是卢沟桥事变,抗日战争的时间点,所以,从小我的愿望就是能够走向自强自立,能够独立成长起来。

“抗美援朝、保家卫国”的热潮席卷全国,黄会林所在班级四十来人,无一例外都写了参军申请书,最后共有4人被批准,其中就包括她这个“戴眼镜的小丫头”。

黄会林:那是非常的兴奋、非常的荣幸,觉得终于有机会能够批准我参加到保家卫国的行列里了,太光荣了,几乎当时没想过害怕两个字。

那段初过鸭绿江的记忆她至今难忘,朝鲜的大爷大娘们见到这群青春洋溢的女兵,激动得泪水盈盈。

黄会林:老大爷不相信,你们来男兵对我们朝鲜人民就已经是很大的支持,怎么会来女兵呢?我们首长就下令说,丫头们把帽子脱了,我们戴的是棉军帽,辫子都在军帽里边藏着,把帽子一摘,都是黑黝黝的大辫子,老大爷就激动坏了。他在炕桌上拉过一张白纸就写了一行中文,是论语最前面的话,“有朋自远方来不亦乐乎”。

战火纷飞中,生与死只是一瞬。黄会林曾身背挎包、步枪半夜行军70里地,也曾随部队七天七夜保卫清川江大桥,目睹一百多名日夜相处的战友埋骨他乡。战役结束,部队评选出100名人民功臣,黄会林是其中唯一的女兵。

黄会林:我们作为幸存者,那是战友们的牺牲换来的。祖国需要你做什么,你就老老实实地去拼命做。因为你自己的肩膀应该是扛着两份责任,一份是自己应该的,一份是牺牲战友烈士们的遗志遗愿。

大学戏剧课的“知行合一”什么样?

1953年,黄会林回国继续学业,后被保送到北师大中文系就读并提前毕业留校任教,正式踏上讲台。学校领导问她去哪个系?她不假思索地回答:哪里需要去哪里!她的课程备受学生欢迎,“黄老师的课堂,掉了一根针在地上都能听见”。

20世纪80年代,黄会林因教学改革转入现代戏剧的教学与研究。为了做到“知行合一”,她竟做了一个别出心裁的尝试:让学生们毕业考试可以交剧本!

黄会林:同学们就来劲了,哇,我那个年级一下交了六七十个剧本,同学们都进入了实践,其实这就是知行合一。同学们自编自导自演,自做舞美,准备做一次演出汇报,决定在两个考试周中间的礼拜六演出,学生们说,没人来看怎么办,我说,来一位大师傅、炊事员也算观众,不要紧。没有想到,那一天演出时,我们学校有一个五百座的敬文讲堂,挤进去八百人,舞台的两边走道窗台都是人,来看我们学生自己的作品。

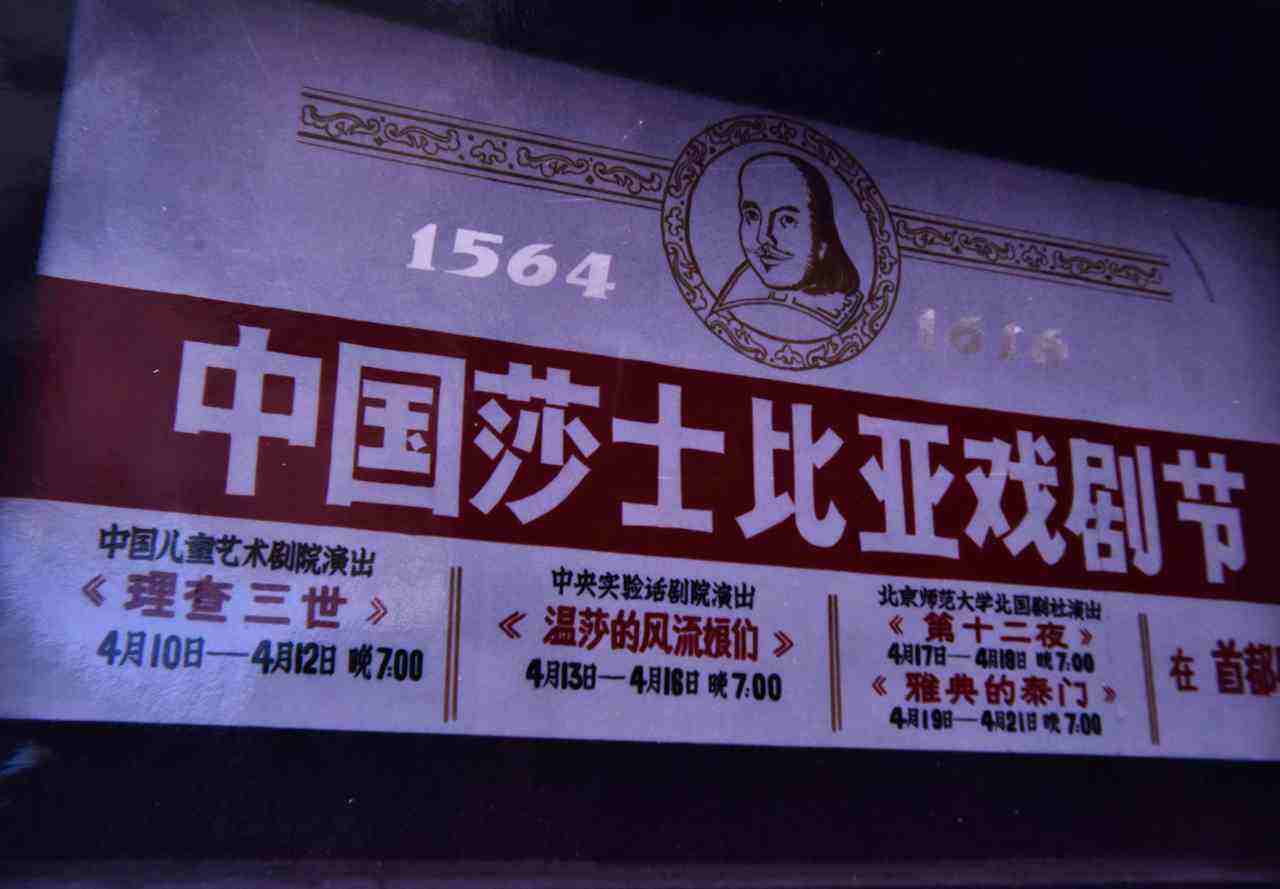

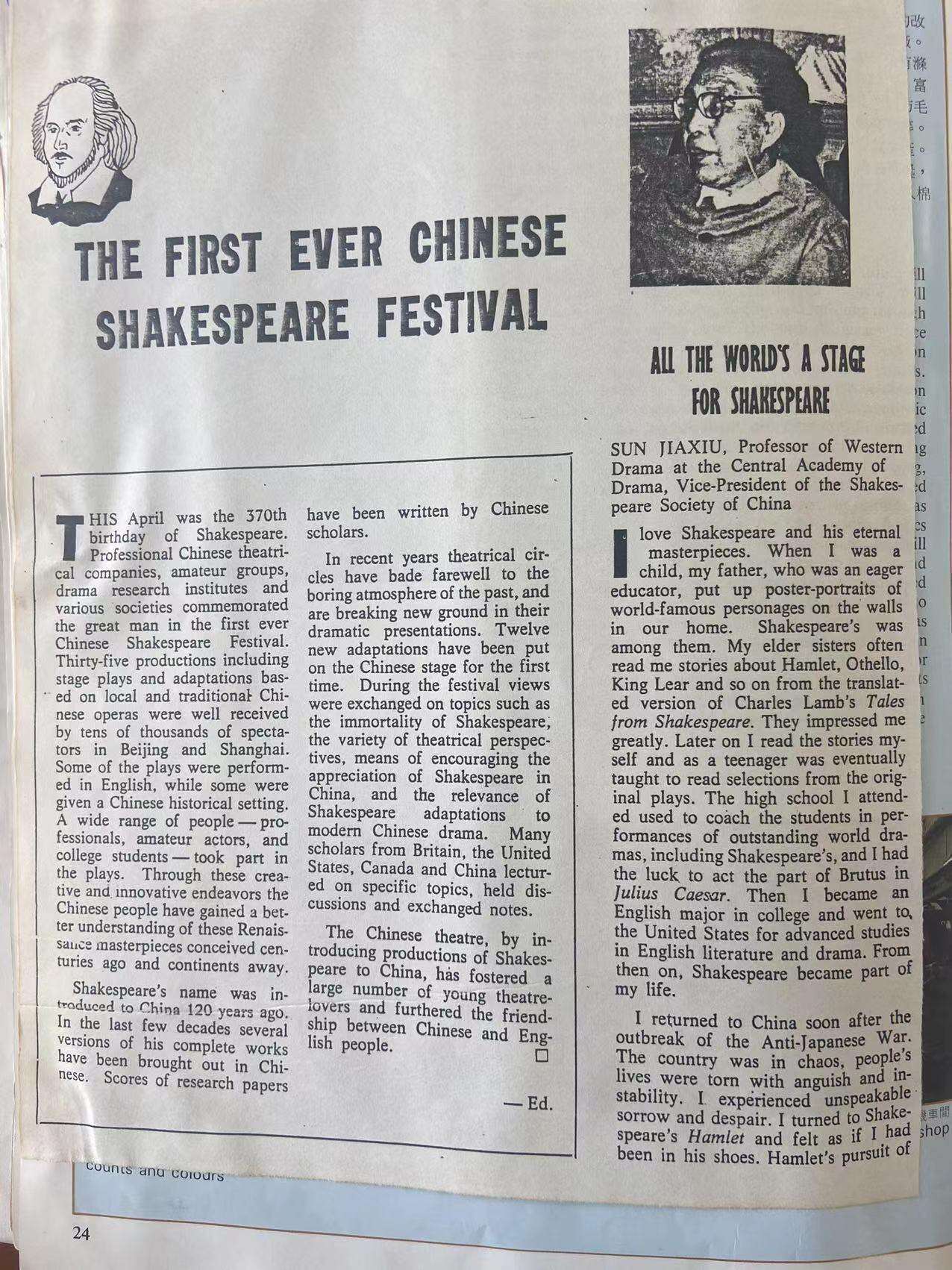

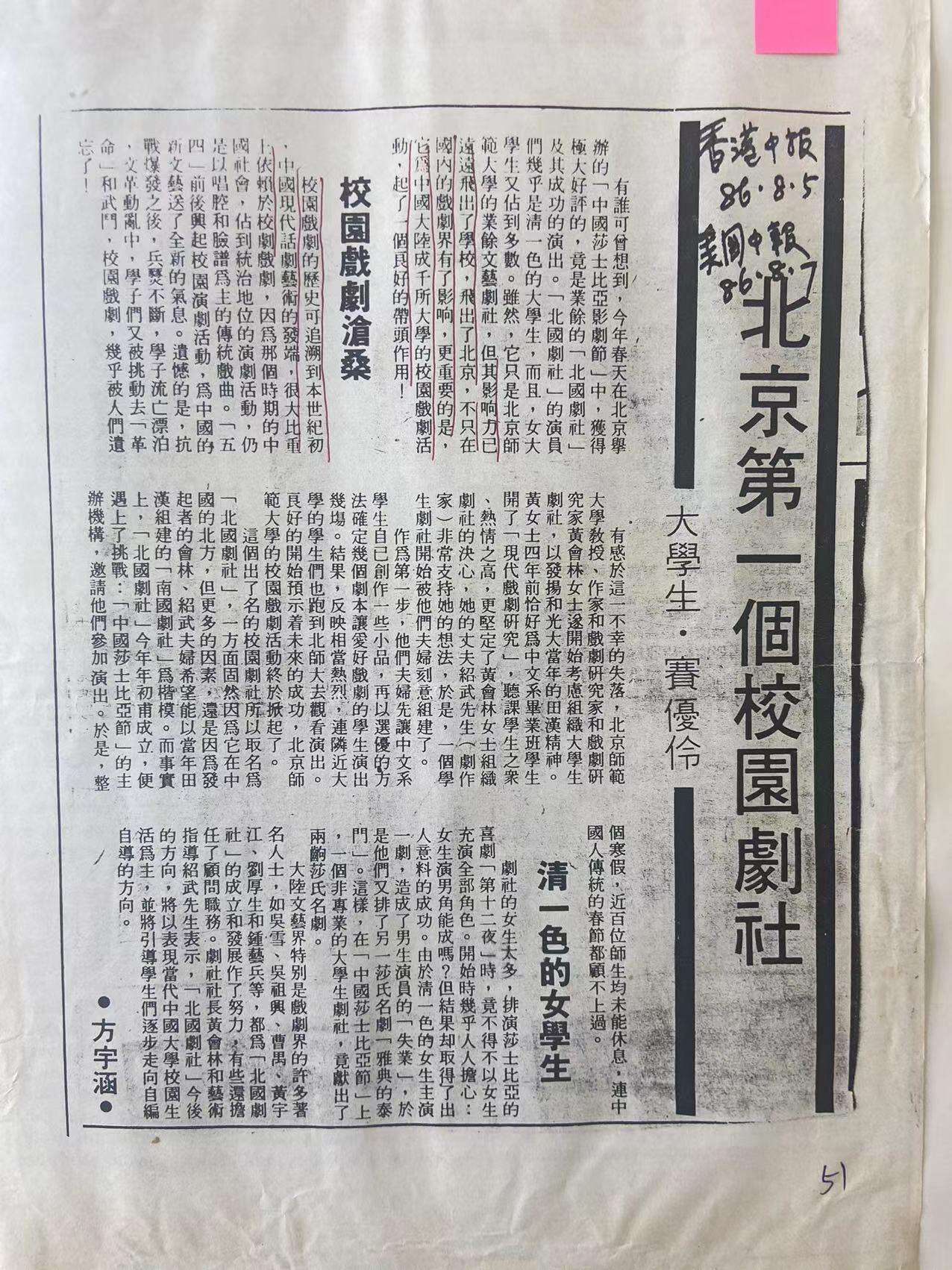

戏剧学习不能囿于课堂,学生们的全情投入,黄会林看在眼里。1986年,“北国剧社”悄然诞生,并登上中国第一届国际莎士比亚戏剧节的舞台。

黄会林:在首都剧场演出,我记得是9场,前面演《第十二夜》接着演《雅典的泰门》,就没有想到的是那么红火,我们第一场预演,曹禺同志来看的,看了以后,他就召集起大家,我们心里其实很忐忑,不知道会批评我们什么,结果没有想到曹禺先生对着大家说,我只有一个意见,你们怎么可以演得这么好?同学就欢呼雀跃,真是受到鼓舞了。

就这样,新时期首个高校学生戏剧团——北国剧社一举成名。在北国剧社带动下,全国校园戏剧团体纷纷建立,影响延续至今。黄会林:我们的教学改革引出了戏剧课,戏剧课引出了我们的北国剧社。我们国家领导人去英国访问,给英女王带着纪念品,有一本相册,里边有8张北国剧社剧照。记者:好高的荣誉啊!黄会林:嗯,当时美国的报纸,英国的报纸,法国的报纸,香港的报纸都在报道北国剧社,北国剧社到今天还在活动。

首届大学生电影节资金来源于“方便面”!

58岁,旁人也许是坐等退休的年纪,而黄会林又做出了名堂。1992年,她临危受命,接过了创办全国第一个综合性大学影视学科的重任。从零起步、筚路蓝缕,教学所在地是年久失修、四处漏水的化学药品仓库,办公室里最现代化的工具就是一部旧电话机。即便这样,黄会林带领六位志同道合的老师和六位硕士生,硬是蹚出了一条新路。

黄会林:我跟我们的同事也常说,咱们就是要知其不可而为之,才算咱们的本事,都可以的,还要咱们去做吗?人在悬崖边,距离悬崖很近,你差一步掉下去了,你敢不敢走半步?就这半步你敢走,就成功了。我很有福气。我们是从艺术系影视专业学科建起,三年,92年到95年,业界传说我们三年走了三大步,我们三年有了硕士点,有了本科生,还有了博士点。

在黄会林看来,创办一个学科,离不开三根支柱:教学、科研和实践,艺术学尤其不能是“故纸堆学”。为躬身力行推进“知行合一”教学理念,1993年,她开始牵头创办我国第一个以大学生为参与主体的国家级电影节——北京大学生电影节。这又是一次勇于“吃螃蟹”的尝试。没有经费、几乎办不下去了怎么办?黄会林说:“有钱就大办,没钱就小办,总之必须办”。没人能想到,第一次大学生电影节的资金其实来源于“方便面”。

黄会林:当时到处找不着经费,一分钱也没有谈下来,大学生电影节恐怕办不成了,但是有个女孩突然帮我们联系了台湾独资的一个食品公司,在大陆它的主打就是方便面。给我们赞助15万就够了。我们第二天就要开幕式,一看会场就把我吓着了,全会场贴满了大厨师戴着大的高帽捧着方便面。我请来赞助方经理对他说,这必须得撤,我们这是一个学术的、一个艺术的大学的活动,我们不能成为卖方便面的活动!第二天开幕式我们跟学校商量,在会场的一楼的边上给了它一个放海报的位置,方便面大头像就在角落的地方了。

为了省钱,运送拷贝蹬三轮,办公地点打游击,标志条幅靠手工,就连黄会林自己跑场地、吃盒饭,师生都只敢吃清炒土豆丝,一点荤菜不敢沾。正是她这股“敢啃硬骨头”的军旅作风,让大学生电影节挺过了经年风雨,如今已延续至32届,成为国内电影节中一个重要品牌。

中国文化应成为与欧洲文化、美国文化并立的“第三极文化”

黄会林常说:电影的语言是世界的,而电影的语法是民族的。好莱坞电影输出欧美价值观,那中国文化的坐标在哪里呢?2010年,北师大决定成立中国文化国际传播研究院。2011年起,黄会林组织发起“看中国·外国青年影像计划”,邀请外国青年到中国来,用心灵感知、用影像记录中国。项目启动第一年,9名从美国波士顿大学来的年轻人让黄会林深受触动。他们站在首都机场T3航站楼里,左看右看,惊叹“你们中国怎么会有这么好的航站楼?”

黄会林:世界对于中国的经济、中国的科技他们赞叹,中国的航天、中国的高铁等他们都赞叹。但是中国文化呢?他们就知道过去的男人梳大辫子,女人裹小脚,这能代表中国文化吗?不能!我们就想要把真正的真善美的中国文化传到世界,就有了这样一种奋斗方向。

计划一实行就是15年,到今年已经有1100多位外国青年来到中国,所拍摄的作品遍布海外。黄会林呼吁,中国文化应当成为与欧洲文化、美国文化并立的“第三极文化”。

黄会林:当时大约是1998 年、1999 年,可以说全中国的文艺基本上被强势文化覆盖,饿了吃肯德基,渴了喝可口可乐,腻了玩奥特曼,都不是中国的,中国文化渐行渐远。所以我们当时就想,中国文化一定要定位,于是提出“第三极文化”。就是地理学概念,南极、北极、第三极,第三极就是世界最高的那一极,那是珠穆朗玛峰,正好在中国,我们说中国文化要做珠穆朗玛峰,要成为一个独立的,不可替代的一种文化。

教育事业事关鲜活的生命 事关每一个青年的成长

学为人师,行为世范。悠悠六十七载光阴,黄会林始终秉持着这样的理念站在讲台之上。在她看来, 教育事业事关鲜活的生命,事关每一个青年的成长。

记者:当时有一个很贫困的学生是穿不起鞋是吧?

黄会林:对,他是湖南山区的一个非常贫苦人家的孩子。1964年入学,我做班主任,他入学挑着一根扁担,挂着一个单人的席子,赤脚来的。新生进来,然后我说你得穿鞋,不然地下有碎玻璃什么扎脚,但是他说我只有一双鞋,我得省着穿,没有被子,没有褥子,1964年国家还困难时期要票,我就去跟学校申请,不止他一个,班上有两三个这样的,我就申请了棉花票布票人民币,然后带着女同学趴在男生宿舍楼道,用报纸都垫上,我们趴在地上给他们做被褥。

记者:做老师像做父母一样。

黄会林:可不是,孩子们那么小。

爱就像种子,黄会林把它播撒在每一位学生的心中。北京师范大学中国文化国际传播研究院副院长罗军说,黄老师给他最好的馈赠就是对学生要有深沉而严格的爱。

罗军:刚刚在她身边的时候,在她推敲下来的论文,有的时候一篇几十个错,因为她的文字非常简练,但是经过非常严肃很长期的那种中文训练,所以她对文字工作非常的认真,像这些都是手把手地教我们。我们说她是世界第一编辑,我们有时候看几遍的稿子她还能挑出毛病来,这个真是没办法,因为他们那个时候学习非常扎实,知识在脑子里面的稳定程度,记忆的深度,唤醒的这种便捷性,真的很扎实很厉害。

从16岁走上战场,到91岁不下讲台,一生行健不息的黄会林,字典里从未有过“疲惫”和“休止”这样的字眼。她常说,希望大家将来老了的时候,能说出保尔·柯察金的那句话:不因虚度年华而悔恨;而当被问到对于每位学生的期待,她笑了,三个字:超过我。

【记者手记】

黄先生爱美,我面前的她卷发梳的一丝不苟,涂着豆沙色唇彩,围着玫红色围巾,活泼又不失庄重。她爱美懂美,也欣赏美,喜欢火热的红色玫瑰、也喜欢清雅的白色百合,恰如她性格中待人的热情和治学严谨的态度。

黄先生爱闯,从战火中走出的她,不畏生死更不畏艰险,一次次从零开始,又一次次实现新的里程碑,为了朝鲜战场上那份对牺牲战友的承诺——生命不只是她自己的,也属于无数牺牲的战友,她坚持了一辈子。

直到今天,先生走起路来略有蹒跚,但腰杆依然挺得笔直。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。