《为了民族解放与世界和平》主题展览正在中国人民抗日战争纪念馆举行。在这个展览中,一部黑白无声纪录片《通往延安之旅》吸引了很多观众驻足。是谁拍摄了1938年的延安,这部纪录片背后又有着怎样的故事?

瓦尔特·博斯哈德1892年出生于瑞士一个普通家庭,从小就对摄影感兴趣。1933年他来到北京,作为驻外记者,为当时著名媒体《新苏黎世报》《生活》等杂志撰写新闻。1938年,抗日烽火正在中国大地燃烧。在获得中国共产党的批准和帮助后,他跟随八路军运输物资的车队,拍摄了当时中共领袖和军民在延安生活的珍贵影像。

苏黎世联邦理工大学当代历史档案馆副馆长 丹尼尔·内利希博士:首先,您这里看到的是影片《通往延安之旅》的复制件。原件保存在瑞士的国家电影档案馆,他们负责从保护的角度来管理这部影片。我们这里有一个复制件和一个数字化版本,方便向公众展示。

苏黎世联邦理工大学当代历史档案馆副馆长 丹尼尔·内利希博士:您看到这里有两卷胶片,整部影片长21分钟49秒,影片是在1938年5月拍摄的。瓦尔特·博斯哈德于1938年4月底,从西安出发前往延安。

博斯哈德这样描述他对延安的印象:“小城被陡峭的小山和一条小河包围,人们在这里过着生机勃勃的生活。”

他拍摄的纪录片展示了在艰苦的环境中,抗日军政大学的3000多名学生接受政治学习和军事训练的场景。他们学成后到各地组织抗日游击队,抵御日本侵略军。

博斯哈德在窑洞里采访了毛泽东,了解了他对旷日持久的日本侵略战争的看法。毛泽东提到,中国人民的团结一致高于一切,国民党应该与共产党合作,一起抵抗侵略者。

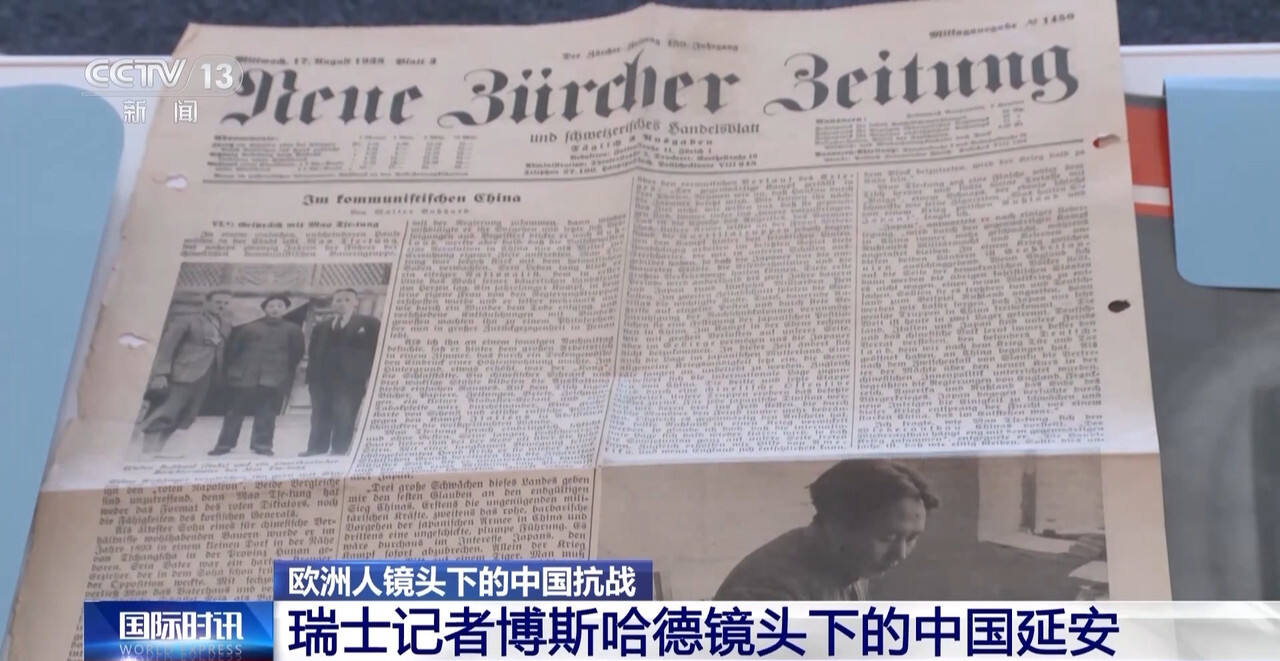

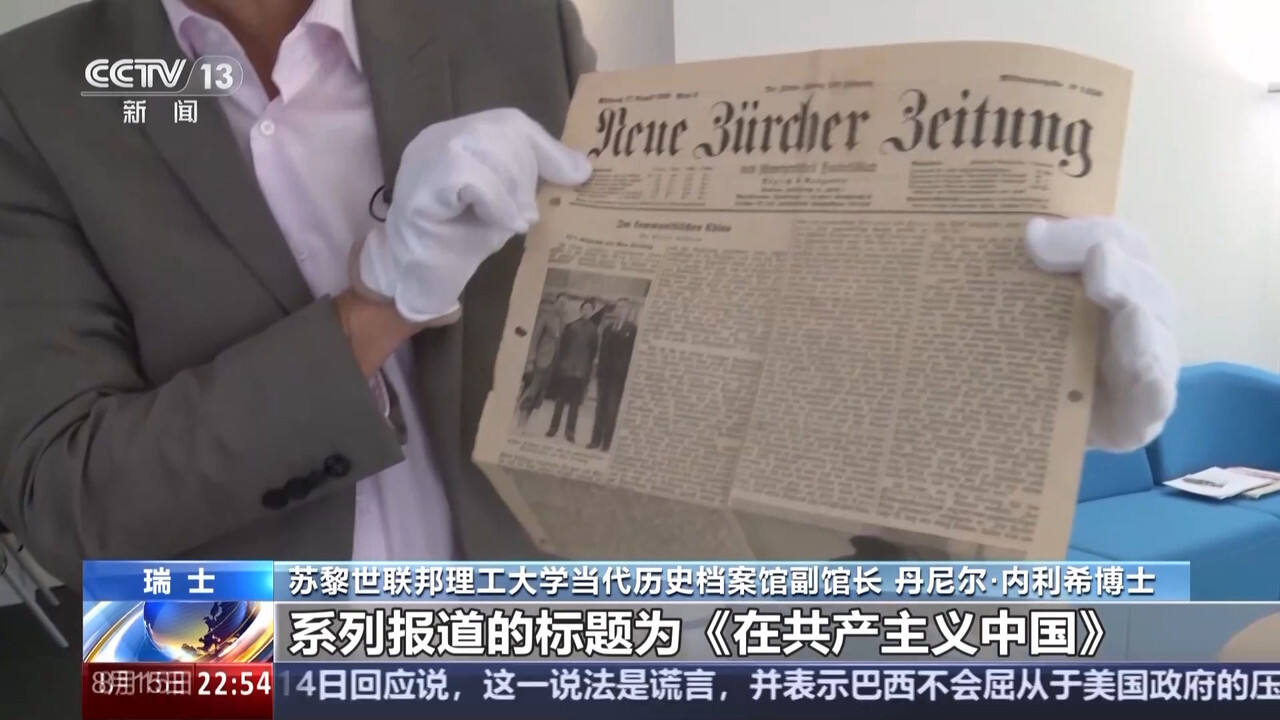

1938年8月,博斯哈德根据在延安的采访,在瑞士《新苏黎世报》发表了六篇长篇通讯。他也因此成为长征后第一个采访到毛泽东的欧洲人。

苏黎世联邦理工大学当代历史档案馆副馆长 丹尼尔·内利希博士:他们做了六篇系列报道,系列报道的标题为《在共产主义中国》。封面上您可以看到瓦尔特·博斯哈德和毛泽东,还有他的同伴美国记者阿奇博尔德·斯蒂尔。瓦尔特·博斯哈德用徕卡相机拍摄,还写了系列文章。

87年前,瓦尔特·博斯哈德看到的延安,看到的中国共产党,并不像一些西方报纸所称那样“游击边缘化”,而是真正组织起了有战斗力的队伍,并赢得了民众支持。他在报道中写道:“延安的气氛,是信念与纪律的结合。”

苏黎世联邦理工大学当代历史档案馆副馆长 丹尼尔·内利希博士:我觉得他被这里年轻人的热情所打动,尤其是那些奔赴延安的年轻人。他们在新秩序和新世界中点燃激情。

作为中立国瑞士的记者,瓦尔特·博斯哈德以独立视角拍摄延安生活,为世界了解中国共产党提供了鲜活证据。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。