今年是世界反法西斯战争胜利80周年。这场席卷全球的战争,不仅改写了人类历史进程,更在众多国家与民族的记忆中留下了不可磨灭的印记。作为东方主战场,中国以3500万人的巨大伤亡,消灭并牵制了日本侵略者的大量兵力,为世界反法西斯战争的胜利作出了不可磨灭的贡献。战争期间,许多国际友人用镜头记录下珍贵影像,向世界展现了中国抗战的真实面貌。目前,这些珍贵影像正随抗战胜利80周年主题展览,在中国人民抗日战争纪念馆展出。

在中国人民抗日战争纪念馆展厅,一部黑白纪录片正循环播放。它叫《中国在战斗》,拍摄者是苏联战地摄影记者罗曼・卡尔曼。1938年9月,罗曼・卡尔曼受苏联政府委派,前来中国报道抗战。他冒着日军飞机的狂轰滥炸,抱着摄像机跑遍11个战火纷飞的省份,总行程约2.5万公里。在他留下的1万余米长胶片中,观众能看到中国人民浴血奋战、顽强抗敌的悲壮场景,还有红色政权诸多鲜为人知的动人细节。

中国人民抗日战争纪念馆副馆长 李志东:我们也是积极联系,通过俄罗斯国家电影资料档案馆,经过他们积极协调和不懈努力,取得他们的版权,然后把这个珍贵的影像在展览中也是首次展出,51分钟的纪录片,包括毛主席学习生活的场景,包括我们延安的、党的领导人的学习生活场景,包括我们很多战斗的场景。

目前,这部珍贵历史影像正在中国人民抗日战争纪念馆地下一层展区向公众播放。

中国人民抗日战争纪念馆副馆长 李志东:这些影像也进行了一些现代技术的适当修复,我觉得大家看完这个就感觉自己和领袖人物、和我们抗战的近距离甚至零距离接触,感觉这些当年抗战的岁月,离我们并不遥远。

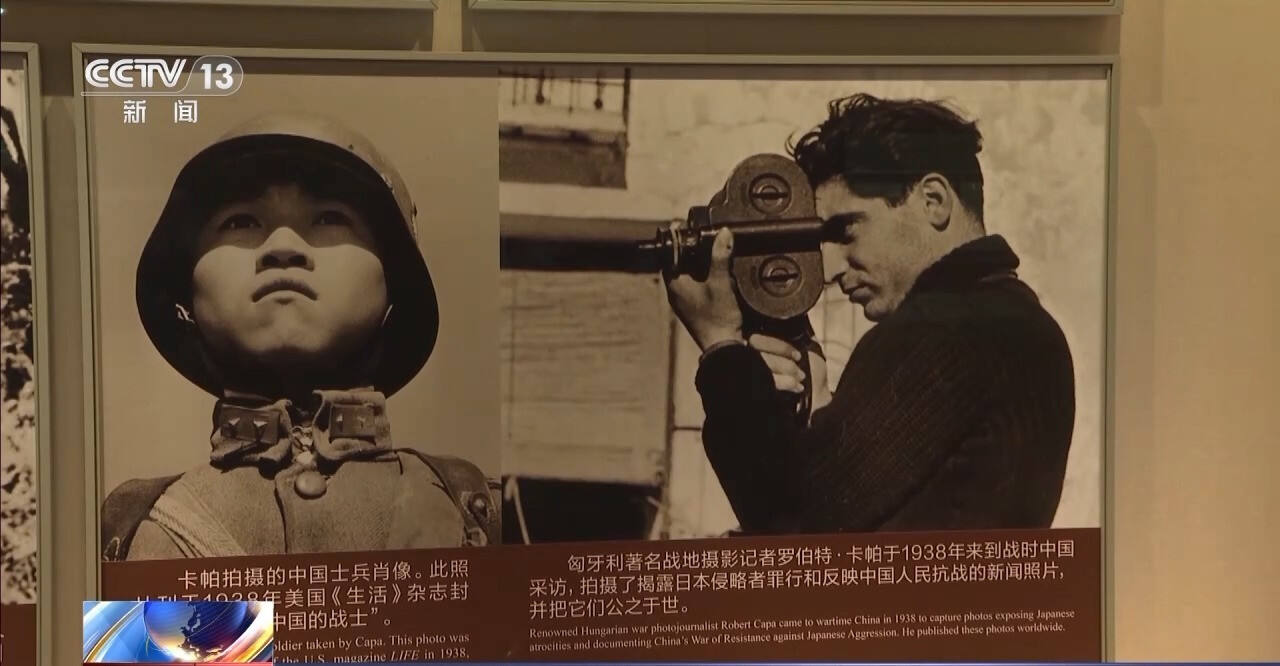

此外,在影片下方的展陈区域,还同步展出罗曼・卡尔曼、罗伯特・卡帕等国际新闻记者在抗战前线采访时,留下的珍贵图片及文物资料。

观众 刘双庆:不仅有图片的形式,还有一些新的多媒体的形式,非常多元,过去可能我们更多还是从我们自述的这样一个角度,这次这个展览当中非常重要的就是通过影像资料,我觉得这可能对于进一步去学习有很大的帮助。

《通往延安之旅》 再现延安风貌

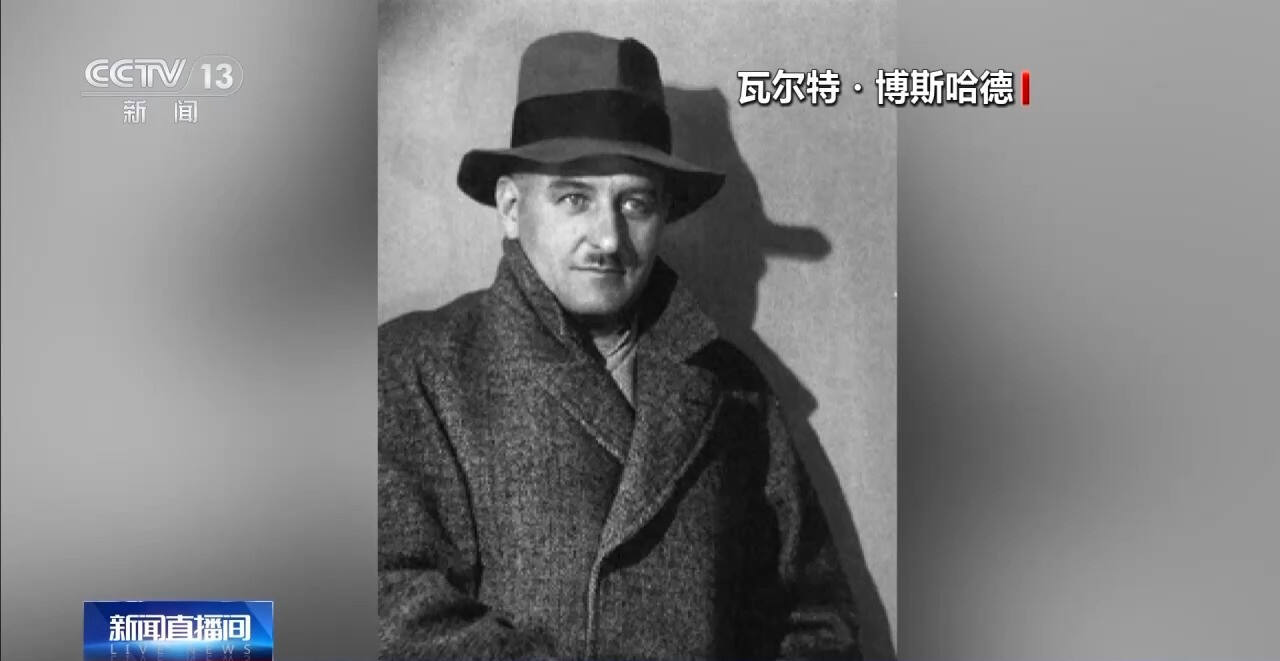

除了罗曼・卡尔曼,在众多记录中国抗战的国际友人中,瑞士记者瓦尔特・博斯哈德的贡献尤为独特。作为首位探访延安并见到毛泽东的欧洲记者,他拍摄的《通往延安之旅》,不仅记录了毛泽东的工作生活场景,还将镜头对准战士和普通百姓,真实呈现了延安风貌,为世界了解红色政权留下珍贵影像。

画面中左侧这位,就是瑞士记者瓦尔特・博斯哈德。1938年4月,他跟随八路军运输物资的车队踏上征程,前往革命圣地延安。同年5月初,他用16毫米摄影机拍摄下黑白无声纪录片《通往延安之旅》,该片全长21分49秒,目前正随抗战胜利80周年主题展览、在中国人民抗日战争纪念馆一层展厅向公众展出。

中国人民抗日战争纪念馆副馆长 李志东:它这里面反映了我们当时包括抗大的学生学习、工作,进行体育锻炼、军事训练的相关场景,都非常生动。通过他的这些记录,反映了当时我们延安地区这种良好的军民关系,尤其是青年汇聚到延安之后,严肃活泼的这么一个生活,真正体现了我们中国的希望在延安。

据了解,瓦尔特・博斯哈德起初拍摄这些内容时,并无公开发布的打算,仅想作为自己文字报道的补充。1986年他去世后,其侄子将这些珍贵影像资料捐赠给瑞士苏黎世联邦理工学院当代档案馆,直至2015年,这部黑白无声纪录片才由该档案馆正式对外公布。

中国人民抗日战争纪念馆副馆长 李志东:我们大概经过1个多月的这种协调,最后瑞士同意把这个版权授予给我们,首次在我们馆里展出,我们展览除了这个,还有将近40多段珍贵的历史影像,总共时长超过了一个半小时。通过当年的历史视频来反映当时历史的原貌,我觉得现在从观众的反应来讲,大家也是非常认可。

中国社会科学院近代史研究所研究员 侯中军:这些影像当然首先是提供一个第一手的史料,它对于我们研究抗战的历史、研究二战的历史能够提供一个直观的、一个最直接的佐证或者证据的作用,证明了中国战场是为世界反法西斯战争作出了不可磨灭的贡献,也更加可以证明中国人民在抗日战争的这种牺牲是为世界人民所应该敬重、所认可的。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。